3C: Eine einfache Brille mit überraschender Tiefenschärfe

In unserer ersten Session der Arbeitsgemeinschaft Community haben wir uns das 3C-Framework vorgenommen. Ein Modell aus dem EU Playbook für Communities of Practice, das auf dem Papier sehr einfach aussieht – und sich genau deswegen überraschend hartnäckig in den Kopf schleicht. Drei Begriffe, die fast zu generisch klingen, um nützlich zu sein. Und dann plötzlich doch etwas sortieren, das vorher eher diffus war.

Drei C – viele Möglichkeiten

Das Framework unterscheidet zwischen:

Communication – Was kommunizieren wir, wie und an wen? Über welche Kanäle, mit welchem Ton, in welchem Rhythmus?

Connection – Wie entstehen Beziehungen in der Community? Wer sollte sich kennen? Und wie kommen diese Menschen zueinander?

Conversation – Welche Gespräche finden statt? Welche fehlen? Wie tief geht der Austausch – und wie viel Tiefe ist überhaupt gewollt?

Man kann das Ganze als Raster sehen – oder als Ausrede, endlich mal Klartext zu sprechen über das, was in Community-Arbeit oft intuitiv läuft.

Was wir geteilt haben

Zur Einordnung haben wir Beispiele aus der Social Innovation Community des DRK geteilt, wo das Framework in den letzten Jahren immer mal wieder zum Einsatz kam.

Conversation:

Eine Session beim Barcamp mit der Frage „Wie leben wir unsere Werte im Alltag?“ wurde zum Startpunkt für ein Wertereflexions-Kartenset. Nicht geplant, aber offensichtlich überfällig. Auch Formate wie das monatliche Lunchsharing haben gezeigt: Gesprächsformate funktionieren dann, wenn sie einfach genug sind, um überhaupt stattzufinden.

Connection:

Das Onboarding hat sich über die Jahre verändert – von E-Mail über Buddy-Systeme zu Onboarding-Calls. Nicht aus strategischer Brillanz, sondern weil das Alte nicht mehr gereicht hat. Triaden – Dreiergruppen auf Zeit – haben teilweise funktioniert, teilweise nicht. Klassisch Community.

Communication:

Einladungen, die sich nicht wie Dienstanweisungen lesen. Kommunikation, die Raum lässt. Und LinkedIn-Posts, die mehr waren als Eigen-PR – sie wurden zu Kontaktpunkten. Auch das fällt unter „Communication“, wenn man es nicht zu eng denkt.

Drei Perspektiven auf Community-Arbeit

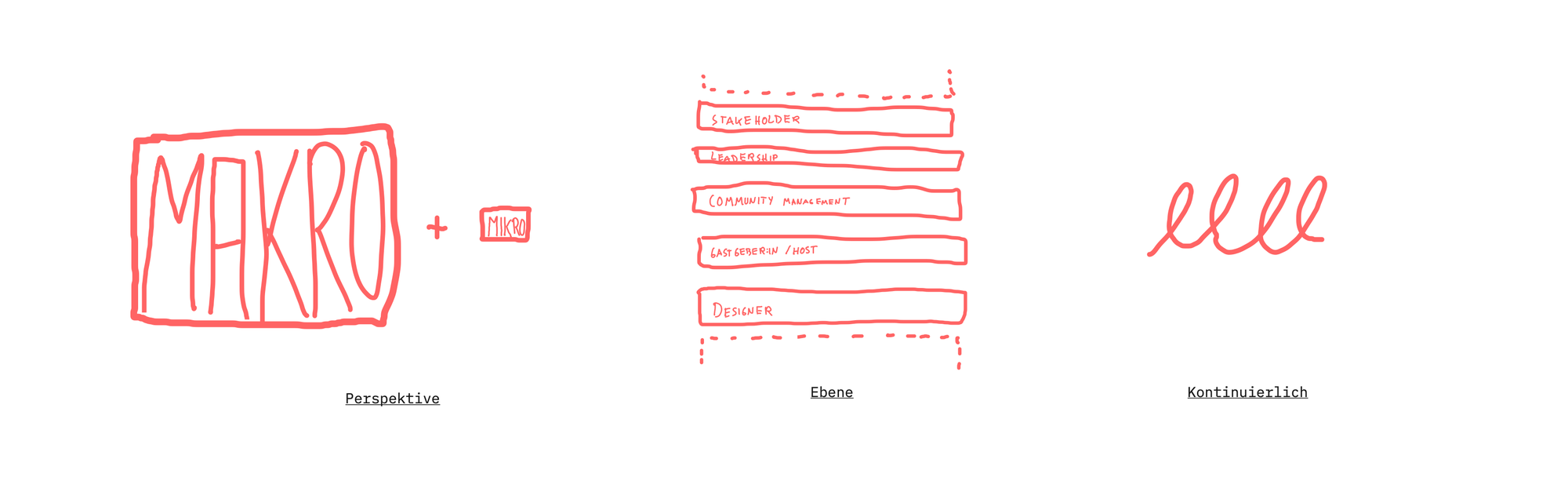

Das Modell hilft nicht nur bei der Formatplanung. Es hilft beim Denken. Man kann es auf verschiedenen Ebenen durchspielen – und bekommt unterschiedliche Antworten:

- Makro / Mikro: Gesamtstrategie oder konkrete Event Moderation – das Framework funktioniert auf beiden Zoom-Stufen.

- Ebenen: Ob Community-Team, Teilnehmende oder externe Entscheider – alle lassen sich durch die 3Cs betrachten.

- Entwicklung im Zeitverlauf: Die Begriffe helfen, Veränderungen zu beschreiben – und nicht nur Aktivitäten aufzulisten.

Beispiele für die drei Perspektiven

Makro / Mikro + Connection

- Makro: Wir schauen auf die Community insgesamt und fragen: Gibt es gerade genug Anlässe, bei denen sich neue Verbindungen bilden können?

- Mikro: In einer Session merken wir: Diese zwei Personen müssten sich eigentlich mal direkt austauschen – das ist ein Mini-„Connection“-Moment. Man kann sich immer Fragen, welche "Connection" müsste hier geschehen, ist das die "Conversation", die wir führen sollten?

Ebenen + Communication:

- Community-Team: Wie stimmen wir unsere Kommunikation untereinander ab, damit wir nicht alles doppelt posten?

- Stakeholder-Ebene: Welche Botschaften senden wir an die Bereichsleitung oder Fördergebenden? Welche Updates brauchen sie von uns? Und welche „Story“ erzählen wir über die Community?

- Teilnehmenden-Ebene: Wie erleben Mitglieder die Einladung zu einem Format – als offene Einladung oder als Aufgabe?

Entwicklung im Zeitverlauf:

- Das Onboarding war anfangs nur ein E-Mail-Text. Dann kam ein Buddy-System dazu. Heute gibt’s regelmäßige Onboarding-Calls.

- Das Lunchsharing-Format war zunächst einfach ein Input. Jetzt entstehen daraus regelmäßig Folgegespräche, manchmal sogar Projektideen.

- Die Kommunikation nach außen war zuerst zufällig. Inzwischen denken wir strategischer: Wen wollen wir eigentlich erreichen – und mit welchem Ton?

„Eigentlich total banal – aber diese drei Begriffe haben mir heute echt geholfen, meine Community-Arbeit neu zu sortieren.“

Wie es weitergeht

Die Sessions der Arbeitsgemeinschaft Community laufen monatlich weiter. Am 28. Mai steht die nächste an – diesmal mit einem Einblick in eine andere Community.

Ideen, Rückmeldungen oder eine Community, die ihr mal vorstellen wollt? Meldet euch gerne. Wir freuen uns auf alles, was draus wird.

Member discussion